FMCフルートマスターズについて

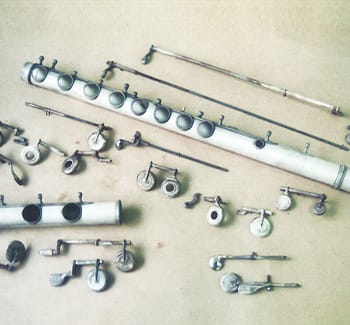

フルートマスターズは、1992年に設立しました。創業時より手掛けてきた修理部門の取り扱いは10,000本を越え、また3年目よりスタートしたフルートの製作本数は1,000本に到達しました。フルート専門修理のため、他では手掛けられないような古いものや、海外のものなどが数多く集まります。

楽器は出来上がったときが決して完成ではありません。。

明るく活発な音、落ち着いた重厚な響き、育て方によってさまざまな楽器に成長していきます。

そんな育て甲斐のある楽器を、マスターズではこれからも作り続けてまいります。

About Us